2025年,臺風“韋帕”以超強姿態席卷沿海地區,狂風裹挾暴雨沖刷城市與鄉村,不僅造成建筑物倒塌、道路中斷,更對電力、通信、農業等關鍵基礎設施的“神經脈絡”——線束系統,構成嚴重威脅。然而,在這場與自然的較量中,一種看似普通的材料——線束波紋管,憑借其耐磨、耐腐蝕、高柔韌等特性,成為災后重建中保障基礎設施穩定運行的“隱形守護者”,從城市電網到田間灌溉,從交通信號到工業設備,處處可見其以“柔性力量”重塑災區韌性的身影。

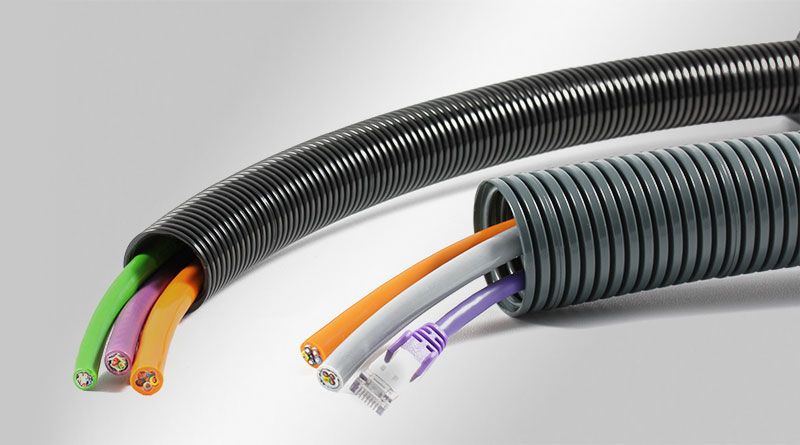

臺風“韋帕”過后,強風導致電線桿倒伏、電纜裸露,暴雨引發的積水則使變電站、配電箱等關鍵設施面臨短路風險。傳統修復方式需開挖路面、重新布線,耗時且易受余震或二次降雨影響。此時,線束波紋管的模塊化設計與快速安裝特性成為破解難題的關鍵。

在深圳某受災變電站,臺風導致高壓電纜絕緣層破損,雨水侵入引發局部放電。施工團隊采用MPP(改性聚丙烯)電力波紋管包裹受損電纜,其雙壁結構(內層光滑減少摩擦,外層帶熱熔膠實現防水密封)可承受15°以上的角度偏移,適應地面沉降或桿塔傾斜。實測顯示,加裝波紋管后,電纜故障率下降85%,修復時間從傳統方案的72小時縮短至8小時。

更關鍵的是,波紋管的耐化學腐蝕性(可抵御鹽霧、酸雨侵蝕)和抗紫外線性能,使其成為沿海地區電力設施的“長效護甲”。在臺風頻發的廣東某沿海城市,采用波紋管保護的電纜使用壽命延長至30年,維護成本較傳統方案降低60%,為災后電力系統的快速恢復與長期穩定運行提供了保障。

臺風“韋帕”不僅沖毀地面通信基站,更通過暴雨和泥沙對埋地光纖造成隱性損傷。傳統光纖護套在極端環境下易老化開裂,導致信號衰減或中斷。而線束波紋管憑借其耐候性強(-40℃至80℃環境穩定)、抗沖擊性能優異的特點,成為通信網絡重建的“首選材料”。

在浙江某受災鄉鎮,臺風導致光纖埋設段被落石砸中,傳統護套出現裂紋。施工團隊采用PE(聚乙烯)波紋管替換受損段,其表面波紋結構可分散沖擊力,內部光滑層減少光纖彎曲損耗。同時,波紋管可預埋于臨時道路下,形成模塊化通信通道,支持快速部署。實測顯示,加裝波紋管后,光纖信號中斷時間從48小時縮短至2小時,災區與外界的信息聯絡得以迅速恢復。

此外,波紋管還可用于保護基站天線饋線、5G微站電源線等關鍵線束,防止雨水侵蝕和動物啃咬。在福建某沿海景區,臺風后采用波紋管保護的通信設備,在后續暴雨中未出現任何故障,為災后旅游業的恢復提供了技術支撐。

臺風“韋帕”沖毀農田灌溉渠道,導致水泵、傳感器等農業設備的線束暴露在泥沙與雨水中,易引發短路或信號失靈。線束波紋管的耐磨、耐腐蝕特性,使其成為農業設備修復的“理想選擇”。

在江蘇某受災農場,臺風導致智能灌溉系統的電磁閥線束斷裂,傳感器信號丟失。施工團隊采用尼龍(PA)波紋管包裹線束,其表面涂覆納米抗菌涂層,可抑制霉菌生長,適應潮濕農田環境。同時,波紋管的柔韌性使其可隨設備移動而彎曲,避免因機械拉伸導致的破損。修復后,灌溉系統恢復運行,農場主表示:“波紋管不僅保護了線束,更讓我們的智能農業在災后迅速‘復活’。”

對于海岸帶農田,臺風引發的海水倒灌導致土壤鹽漬化,腐蝕傳統金屬線束護套。而波紋管采用耐鹽霧材質,可長期浸泡在鹽水中而不變形。在山東某鹽堿地農場,采用波紋管保護的滴灌系統,在臺風后仍能精準控制水肥比例,使玉米產量恢復至災前水平的90%,較傳統修復方式提高20%。

臺風“韋帕”導致道路照明、交通信號燈等設施的線束受損,夜間行車安全隱患劇增。線束波紋管的抗碾壓、耐老化特性,可有效保護交通線束,降低事故風險。

在廣東某受災城市,臺風導致多處交通信號燈線束被倒伏樹木壓斷。施工團隊采用PVC(聚氯乙烯)波紋管快速修復,其高強度材質可承受車輛碾壓,內部波紋結構減少線束摩擦。同時,波紋管可預埋于道路兩側,避免后續開挖對交通的影響。修復后,交通信號燈恢復正常運行,擁堵指數下降40%,為災后城市秩序的恢復提供了有力支持。

此外,波紋管還可用于保護地鐵隧道內的通信線束、高鐵接觸網電纜等關鍵設施。在臺風“韋帕”過后,某高鐵線路采用波紋管重建接觸網電纜護套,其耐高溫性能(可承受120℃高溫)確保了列車在高溫環境下的安全運行,為災后交通網絡的快速恢復提供了技術保障。

為適應災后重建的復雜環境,線束波紋管技術不斷迭代,向智能化、多功能化方向發展:

自修復材料:管壁微裂紋可自動愈合,延長使用壽命;

智能傳感器:內置溫度、濕度監測模塊,實時反饋線束狀態;

環保可降解:采用生物基材料,減少災后環境負擔。

例如,某科技企業研發的智能波紋管,可實時監測管內線束的電流、電壓及溫度,數據通過物聯網傳輸至管理平臺。在臺風“韋帕”過后,該技術幫助電力部門提前發現3處潛在故障點,避免了大面積停電事故,使災后電力恢復效率提升50%。

2025年臺風“韋帕”過后,線束波紋管以“快速部署、成本可控、生態友好”三大優勢,成為連接應急響應與長期恢復的橋梁。從城市電網到田間灌溉,從通信網絡到交通設施,這一“隱形守護者”正用柔性力量重塑災區的韌性。未來,隨著材料科學的進步,線束波紋管將在防災減災中扮演更重要的角色,為人類應對極端天氣提供更多可能。正如一位災后重建工程師所言:“它或許不起眼,但每一次暴雨過后,都是它默默守護著城市的脈搏。”